바이러스는 인류에게 가장 오랜 시간 공포를 안겨준 존재 중 하나다. 천연두, 인플루엔자, HIV, 코로나19 등 시대를 뒤흔든 팬데믹의 배경엔 늘 바이러스가 있었다. 항생제가 박테리아를 제압한 무기였다면, 항바이러스제는 ‘지금도 쓰이고 있는 역사’다. 20세기 중반 처음 등장한 항바이러스제는 초기엔 치료 범위가 매우 좁았지만, 기술이 진화하면서 다양한 바이러스에 대응할 수 있게 되었다. 오늘날 항바이러스제는 감염 치료를 넘어, 감염 예방과 만성 감염 억제라는 새로운 가능성을 열어가고 있다.

1. 항바이러스제의 시작은 어디였을까?

화학요법의 탄생과 초기 항바이러스 시도

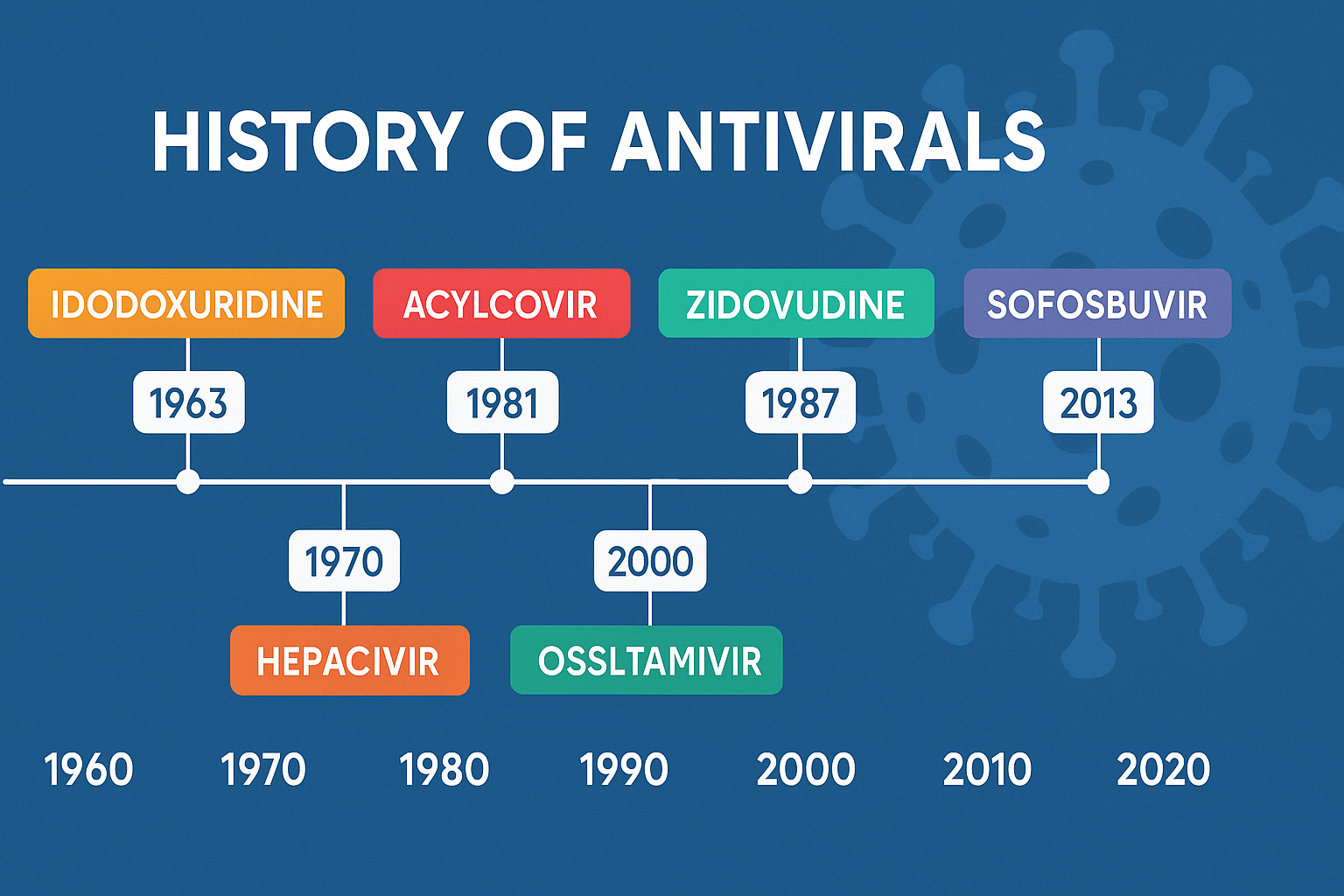

20세기 초 항균 화학요법의 성공 이후, 바이러스에도 적용해보려는 움직임이 있었다. 하지만 박테리아와 달리 바이러스는 세포 내에서만 활동해 약물 타깃이 모호했다. 그럼에도 불구하고 1960년대 초, 헤르페스 바이러스를 억제하는 항바이러스제 ‘이도욱시우리딘(idoxuridine)’이 최초로 개발되며 돌파구가 열렸다.

DNA 합성 저해를 통한 첫 치료

이도욱시우리딘은 바이러스 DNA 복제를 방해해 효과를 보였다. 이는 후속 항바이러스제 개발의 이정표가 됐다. 특히 헤르페스바이러스 감염 환자에게 사용되며 국소 치료제로 승인받았다.

초기 약물의 한계

하지만 초기 항바이러스제는 독성이 강하고 범용성이 부족했다. 따라서 제한된 바이러스에만 사용되었고, 치료 범위는 좁았다. 이후 연구자들은 더 정밀하고 안전한 작용 기전을 찾기 위해 노력했다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 최초 항바이러스제 | 이도욱시우리딘 (1963년) |

| 작용기전 | DNA 합성 저해 |

| 주요 대상 | 헤르페스 바이러스 |

| 한계 | 독성, 좁은 적용 범위 |

2. HIV와의 전쟁이 가져온 기술 도약

AZT의 등장

1987년, HIV 치료를 위한 최초의 항바이러스제 AZT(지도부딘)가 등장했다. 이는 레트로바이러스의 역전사효소를 차단해 바이러스 복제를 억제했다. AZT는 HIV 치료의 패러다임을 완전히 바꿨다.

칵테일 요법의 혁신

AZT 이후 여러 계열의 항바이러스제가 개발되면서, 두세 가지 약제를 조합한 칵테일 요법이 탄생했다. 이 방식은 내성 발생을 억제하고 치료 효과를 극대화했다. HIV가 ‘치료 불가능한 병’에서 ‘관리 가능한 만성병’으로 인식되기 시작한 계기였다.

HIV 치료의 사회적 영향

HIV 치료의 성공은 항바이러스제 개발의 대중화에 기여했다. 정부와 제약사의 투자도 늘며 다른 바이러스 질환 치료로 기술이 확장됐다. 이후 A형 간염, B형 간염, 인플루엔자 등에도 치료제가 이어졌다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 대표 약물 | AZT, 리토나비르, 에파비렌즈 등 |

| 작용 기전 | 역전사효소, 단백분해효소 저해 |

| 치료 전략 | 칵테일 요법 (HAART) |

| 사회적 영향 | HIV 생존율 향상, 항바이러스제 개발 촉진 |

3. 인플루엔자 치료제의 등장과 확산

타미플루와 리렌자의 개발

2000년대 초반, 인플루엔자 치료제 타미플루(오셀타미비르)와 리렌자(자나미비르)가 주목받았다. 이들은 뉴라미니다아제(Neuraminidase)라는 효소를 억제해 바이러스가 세포 밖으로 퍼지는 걸 막는다.

팬데믹 대비용 치료제

이 약물들은 특히 조류독감(H5N1), 신종플루(H1N1) 등의 확산기에 비축약으로 지정되며 글로벌 대응 전략에 포함됐다. 증상 완화와 합병증 감소에 효과가 있는 것으로 알려졌다.

한계와 비판

그러나 타미플루에 대한 과용 논란과 효능 과장 이슈도 있었다. 임상적 효과가 경증 환자에 한정되며, 내성 바이러스도 등장했다. 여전히 논란은 있으나, 팬데믹 대응의 상징적 약물로 자리잡았다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 주요 약물 | 타미플루, 리렌자 |

| 작용기전 | 뉴라미니다아제 억제 |

| 특징 | 조기 투여 시 효과적, 예방적 투여 가능 |

| 논란 | 과용, 내성 발생 우려 |

4. C형 간염 정복: 항바이러스제의 진화 정점

인터페론의 시대

과거 C형 간염 치료는 인터페론과 리바비린의 병용 요법이 주를 이뤘다. 그러나 치료 성공률은 낮고 부작용이 심했다. 이로 인해 환자 순응도가 떨어지는 문제가 있었다.

직접 작용 항바이러스제(DAA)의 등장이 판도를 바꾸다

2014년 출시된 소발디(소포스부비르)는 직접 바이러스 복제를 저해하는 경구용 치료제로, 완치율이 95%에 달했다. DAA의 등장은 사실상 C형 간염 정복의 길을 열었다.

의료 시스템에 미친 영향

DAA는 치료시간을 단축시키고, 간이식 수요까지 줄였다. WHO는 2030년까지 C형 간염을 퇴치하겠다는 목표를 내세웠다. 이는 항바이러스제가 감염병 패러다임을 바꾼 대표 사례다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 과거 치료 | 인터페론 + 리바비린 |

| 현재 치료 | 직접작용항바이러스제(DAA) |

| 대표 약물 | 소발디, 하보니 등 |

| 완치율 | 약 95% 이상 |

5. 코로나19 팬데믹과 항바이러스제의 재조명

렘데시비르와 팍스로비드

코로나19 팬데믹 속에서 렘데시비르와 팍스로비드는 가장 먼저 주목받은 항바이러스제다. 각각 RNA 복제 저해 및 단백분해효소 억제 방식으로 작용하며 중증도 감소에 기여했다.

기존 약물의 재활용

덱사메타손, 클로로퀸 등 기존 약물의 효과를 검토해 치료제로 재사용하는 전략도 활용됐다. 이른바 ‘약물 리포지셔닝’은 개발 시간과 비용을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

백신과의 시너지

항바이러스제는 백신과 병행할 때 더욱 효과적이었다. 특히 고위험군의 입원율 감소에 크게 기여했다. 이는 항바이러스제가 단독보단 전략적 치료의 일부로 기능할 수 있음을 보여준다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 대표 약물 | 렘데시비르, 팍스로비드 |

| 작용 기전 | RNA 중합효소 저해, 단백분해효소 억제 |

| 특징 | 조기 투여 시 효과, 입원율 감소 |

| 병용 전략 | 백신 + 항바이러스제 병행 치료 |

6. 항바이러스제의 미래: 범용성과 개인 맞춤화

범용 항바이러스제의 필요성

지금의 항바이러스제는 특정 바이러스에만 작용하는 경우가 대부분이다. 하지만 새로운 팬데믹에 대비하려면 범용적 작용기전을 지닌 약물이 필요하다.

AI 기반 약물 개발

인공지능 기술이 항바이러스제 설계에 도입되면서, 예측 기반의 신약 개발이 빨라지고 있다. 다양한 변이 바이러스에 대응 가능한 ‘패턴 기반 타깃’도 연구 중이다.

개인 유전체에 따른 맞춤 치료

환자의 유전체 정보에 따라 최적의 항바이러스제를 선택하는 방식도 연구되고 있다. 이를 통해 부작용은 줄이고, 치료 효율은 높이는 ‘정밀의학’이 항바이러스 영역으로 확장될 것이다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 미래 전략 | 범용 약물, AI 설계, 개인 맞춤 치료 |

| 목표 | 신속 대응, 내성 최소화 |

| 도전 과제 | 안전성, 비용, 개발기간 |